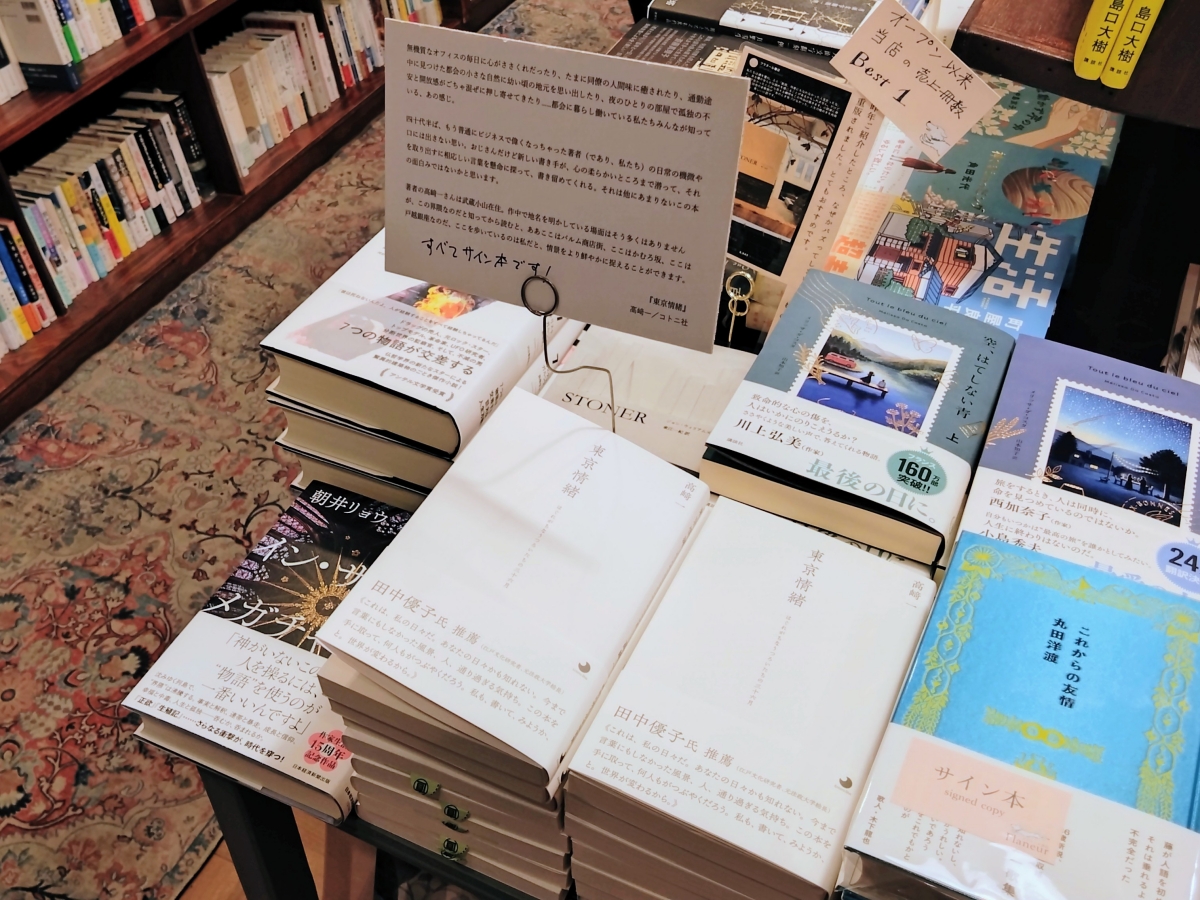

武蔵小山在住でIT系ベンチャー企業取締役CFOの高﨑一さんが10月7日、詩集「東京情緒 はぐれがちなうつろいたちの三十六月」をコトニ社(千葉県)から刊行した。

高﨑さんは「文芸作品を執筆するのは今回が初めて。著述家の故松岡正剛さんが主宰する編集工学研究所で、日本文化などに触れるリベラルアーツの講座を半年間受講し、今年3月、最終講義に提出した論文を評価していただいたため、改めて自分の作品を書いてみようと思った」と話す。

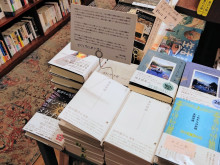

内容は36編 の詩で、「そよぐ年」「にじむ年」「うつろう年」の3章で構成する。詩の各タイトルはすべて「神無月」などの和風月名を付け、創作ジャンルを意識することなく自身の経験や記憶を基に約3カ月で書き上げたという。「12編を書いた段階で編集工学研究所社長の安藤昭子さんに見せたところ、コトニ社社長の後藤亨真さんを紹介いただいた。後藤さんから『詩集として出版しましょう』と言われてからは、詩を書く意識が芽生えた。前書きのとおり、『随想詩』という表現が自分では一番しっくりきている」と話す。

地元の武蔵小山など品川区内のさまざまな場所を描写しているが、具体的な地名を記したのは目黒駅など一部のみ。「日常の中で感じる些細な幸せや情緒を、読者にとって身近な情景を想起しながら感じてもらえたらうれしい」と高﨑さん。

高﨑さんが考えた造語も複数登場する。なじみの店の閉店を書いた詩では、「懐味(なつかしみ)」という造語を使う。「『なつかしい』には、『か(な)しい』の言葉が少し含まれている。懐かしさと悲しさの両方の感情が響くような言葉を作ってみた 」と高﨑さん。「今の仕事はAIなしでは回らない。だからこそAI には書けない言葉で表現したいと思った。生活の中に当たり前に存在する無名の景色や物体に名を付けることは、人間らしい試みではないか」と話す。

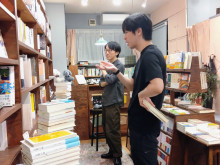

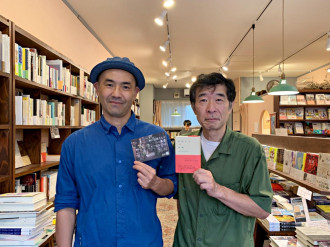

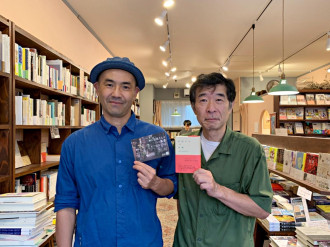

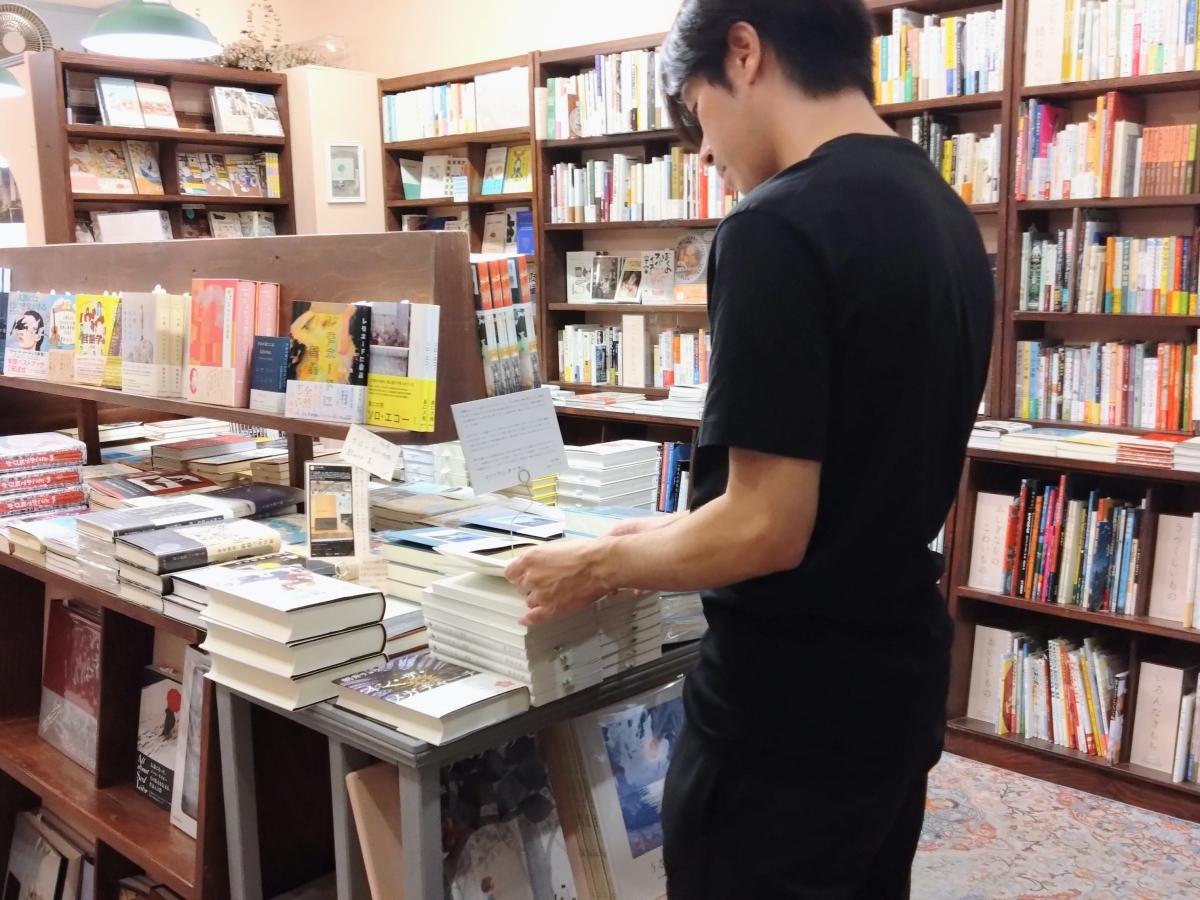

11月15日は、フラヌール書店(品川区西五反田5)で書籍出版記念企画として、店主の久禮亮太さんとトークイベント「詩人、高﨑一とは誰か?」を行う。久禮さんは「この詩を読んで、不動前や武蔵小山を散歩するのもよいのでは」と話す。開催時間は19時~21時。参加無料。参加申し込みはフラヌール書店のpeatixで受け付ける。

高﨑さんは「本が届いた日に子どもがうれしそうに学校から帰ってきたり、書籍を読んだ母親から造語について質問されたりしてうれしかった。次回作にも取り組みたい」と意欲を見せる。